6月30日我们前往参观了浙江省余姚市河姆渡遗址博物馆👸🏼、田螺山遗址馆,此外在7月2日也前往浙江省杭州市参观了良渚博物馆。这让如今长期生活在城市的我们,对于古人类文明的演变有了更深切的感受。

地师1班于良渚博物馆内合照

也许其他朋友们会疑惑🚣🏿,河姆渡文化、良渚文化等等这些是什么呢?不要急,我们下面就先认识下什么是河姆渡文化♚、良渚文化☺️,以及与之相联系的马家浜文化和崧泽文化。

古人类文明探索之路(一)——河姆渡遗址博物馆

首先在6月30日的上午我们来到了河姆渡遗址博物馆,在馆内讲解员和王丹老师的悉心讲解之下,远古先民们栩栩如生的生活和他们创造出的灿烂文明逐渐在我们面前展开。

王丹老师在讲授河姆渡文化

在讲解员讲解中提到,河姆渡遗址两次考古发掘中,在第四文化层上部发现大面积的稻谷、稻秆👰🏿♀️、稻叶和木屑🪵、苇编构成的稻谷堆积层,平均堆积厚度20~50厘米,最厚处超过100厘米,出土的稻谷数量十分可观🚵🏿♂️,据推测这就是当时发挥类似粮仓功能的稻谷堆积处👨🏿🏫。同时,这些刚出土的稻谷外形完好😣,色泽金黄,少数稻谷连外壳的隆脉、稃毛及芸尖仍清晰可辨🧑🏽🔬。

据考古发现,当时河姆渡地区的地理环境主要是湖泊沼泽类型。地理环境影响人们的生产生活方式,考古发现了多个河姆渡地区人们所用的船、桨和捕鱼用的工具等。

这里还发现了迄今为止最早的水井遗迹🙇🏻♂️。水井构筑于直径约6米的锅形水坑底部👨🏿,用边长2米的四排木桩围成一个方形井壁🦶🐎,再在井口套上一个方木框作为围护。水坑四周还设有圆形栅栏🦸♀️,大概作护岸之用。河姆渡文化时期,居址周围河沼遍布,但水体与海水相通,致使盐份升高、苦卤而不堪饮用。所以水井的出现是人类为提高生活质量所作的努力🏋️♂️,是人类本质所使然🙊🎋。

值得一提的是🙎♂️🎠,遗址中发现有象牙🚊、鹿角等制作的齐器具🪯。据介绍🧑🏽🦰,当时河姆渡地区的气候炎热🧑🏽⚕️,相当于现在的福建🙆🏼、云南等地区,因此那时这里还生存着大象🧗🏼♂️、鹿类和犀牛等动物。

干栏式建筑木构件

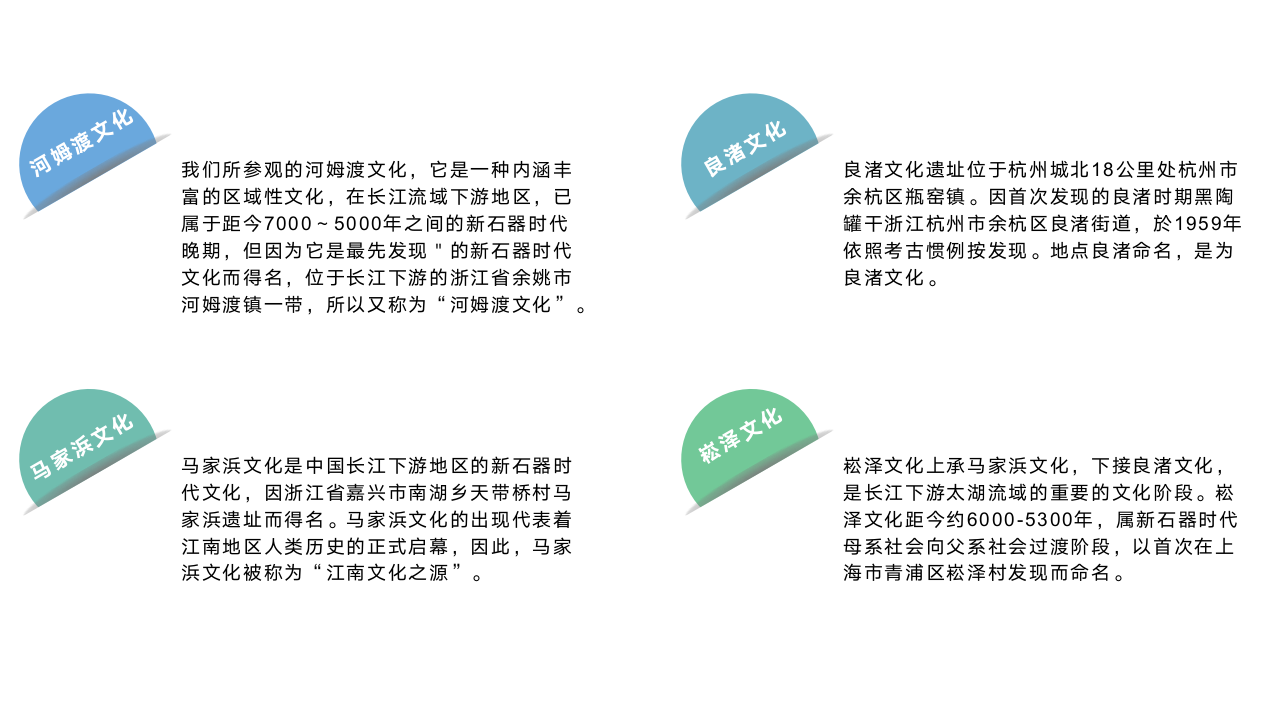

此外,还有河姆渡地区独具特色的干栏式建筑、精致的夹炭陶,纹饰繁复的祭祀器具——双鸟朝阳象牙碟形器。这些无一不彰显着河姆渡曾经灿烂的文明与文化🍴,让我在了解之后深深的叹服于先民的智慧以及中华文明的源远流长。

祭祀用品

古人类文明探索之路(二)——田螺山遗址博物馆

6月30日下午🚆,在田螺山遗址馆中,我们近距离的参观了考古挖掘的现场,这对我们的视觉和精神产生了很大的冲击和震撼,正逢雷阵雨🛸,密集的雨声敲击在遗址挖掘现场的棚顶,像溅击在我们的脑海之中,心中波澜久久不能平静。

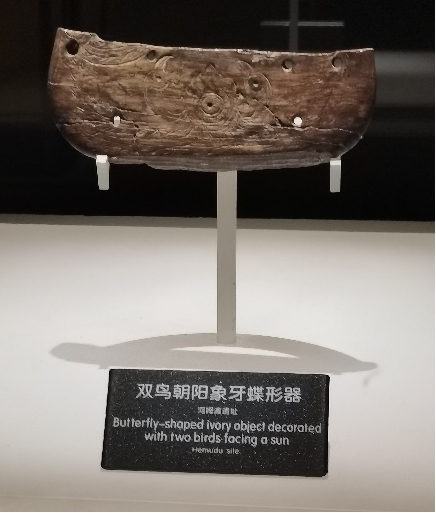

通过场馆讲解员和王丹老师的讲授🤙🏼,我们认识到原来直径距离只有7公里的田螺山与河姆渡在7000多年前可能就有联系,并且交往工具是船𓀜🚵🏽♀️,通过两个地层的对照🥯,得出田螺山遗址内部具有最新地层🕠,所以其划分得更加细致。

【思考】看看以下两幅地层示意图有哪些相似与不同之处呢🤵🏼♂️?

【答案】相同之处🚶♀️:田螺山的第3-8层与河姆渡的文化层十分相近,推测两个村落是有交往联系的🧑🏼💼。不同之处:田螺山遗址地层划分得更加精确细致。

田螺山遗址地层示意图

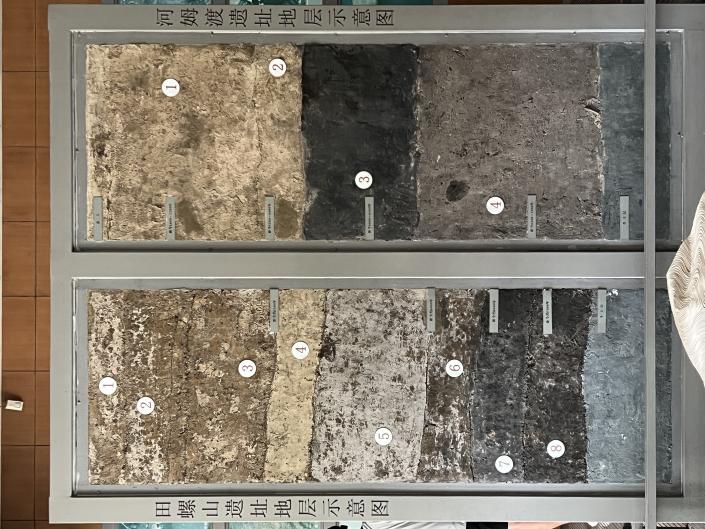

左图为田螺山遗址古环境模型,右图为出土的文物照片

在下图中我们可以看到一个形似人脸的器具🙅🏽♀️,它的名字叫做人面形釜支脚。

人面形釜支脚

【答案】还有湖南省宁乡县出土的商朝青铜器——人面纹方鼎🦌、半坡遗址出土的陶器——人面鱼纹彩陶盆𓀉,等等💲。人面纹或人面形的器具几乎出现在我国的每个历史时代中。

人面纹方鼎

面鱼纹彩陶盆

除了古中国文化里提到了人面形器具,在印第安文化中也出现了这样的物品🌿。在13至15世纪,印第安人用陶器安放死者遗骨相当普遍😻,但今天陶器对印第安人来说是日用器皿和家庭装饰🫨🕕。

印第安文化中的人面器具

在遗址挖掘现场的大棚内,每一个数字标注的地方都是先人居住的证明,有代表村庄的围墙💂🏽♂️、代表独木桥的长木材、将中国饮茶文化往前推移两三千年的茶树根🙏🏼🙍🏿,还有独木舟、木质磨盘、夏子科等的缩影。

田螺山遗址现场

【思考】田螺山茶树根的发现意义在哪里🚸?

【答案】中国和印度目前都有野生大茶树生存🚴,但有一点是明确的,当印度人还不知种茶和饮茶,更不知道印度有茶树的时候,我国发现茶树和利用茶树已有数千年历史了。孙国平研究员表示🎇,田螺山遗址茶树根遗存的意外发现,为解决世界茶树种植起源于何时何地这一问题找到了重要证据👥。

古人类文明探索之路(二)——良渚博物馆

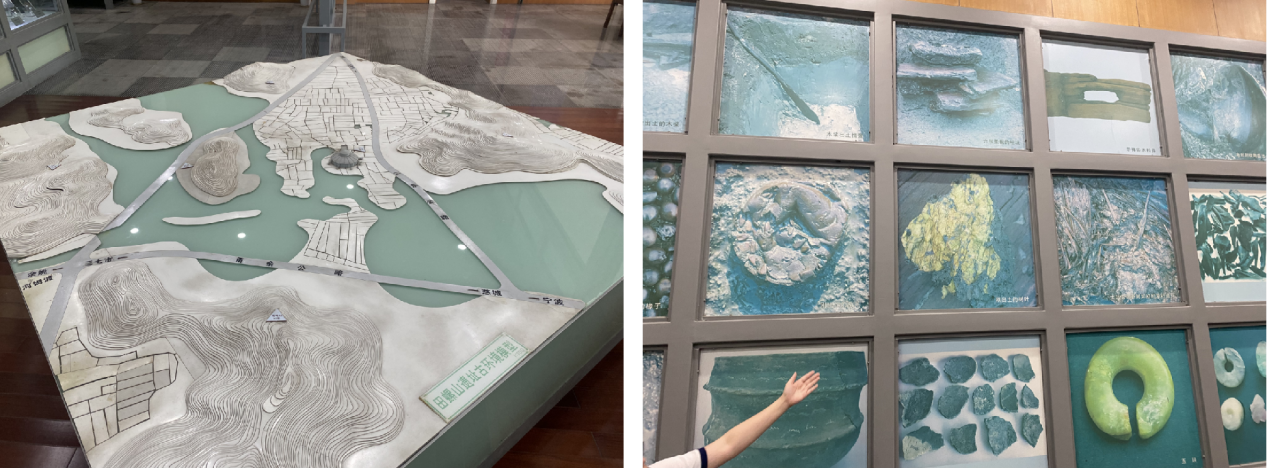

7月2日上午,在良渚博物馆中,我们随着展览的单元布置——第一单元发现古城🎲、第二单元千年时空☯️、第四单元神王之城、第五单元早期城市……自由地参观了这被称为实证中华五千多年文明史的圣地🤧,再一次惊叹于中华文化的源远流长。

良渚博物馆

良渚博物馆展品

我们一步步探索认识了这些古人类文明🚠,那么这些文明之间是否存在某些联系呢?让我们一起来看一看吧

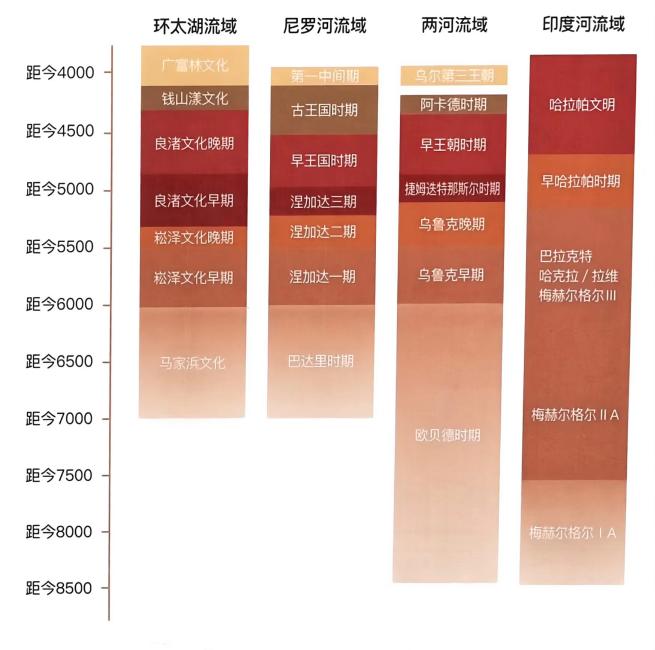

良渚文化同时期的世界早期文明

马家浜文化、崧泽文化、良渚文化之间的关系

在数千年前,在长江下游的太湖流域就已经出现了丰富的人类活动。到了新石器时期🔧,太湖流域有先后主要经历了三种文化,即马家浜文化🤷🏻♂️🧈、崧泽文化和良渚文化💳。

简单比较三种文化🍟:

| 良渚文化 | 距今5300-4300年 | 农业发达,手工业生产体系化🐱。以琮、璧🐣😆、钺为代表的玉器系统达到了史前玉文化的顶峰🪢,形成了玉礼制度🦏。以神权、军权、王权为特点的政教合一的权力体制,显示出良渚文化已形成复杂的等级社会🦶🏿,以古城都邑和水利系统为代表的大型营建工程,表明良渚文化已进入成熟文明和早期国家阶段。 |

崧泽文化 | 距今6000-5300年 | 这一时期与周边文化交流更加频繁⛰,犁耕农业逐渐取代耜耕农业,手工业专业化明显,遗址数量大增,社会分化更为显著🤰,出现了象征权力的玉钺,呈现出早期文明迹象,为良渚文化的兴起莫定了基础。 |

马家浜 文化 | 距今7000-6000年 | 已开始种植水稻👩👩👧👧、驯养家畜,出现了原始纺织业🏃♀️。渔猎和采集是食物的重要来源🍽,但耜耕农业已占很大比重。 |

江琪🧙🏼♀️:这次实习参观中,古人类的智慧让我叹为观止🤺,让我不禁思考人类的创造力是否有极限👲。我静静地凝视着那泛着古老光泽的器物,好像它们有自己的生命🏋🏽♂️,向我诉说它们的故事。历史是生动的🙇🏿,地理也一样,我们要学会在静谧中探寻它们的含义💱。

毛玄立👨🏿🍼:参观河姆渡博物馆和良渚博物馆是一次非常有收获的经历🤭✭,通过这些场馆里珍贵的文物🧑🏻🦲,我深深地感受到了古代人类的智慧和创造力🏇🏿,他们在没有现代科技支持的情况下💆🏿♂️,竟能够创造出如此精美的工艺品和器物。

杨雯:亲眼参观了马家浜文化和崧泽文化,亲耳倾听了王丹老师对多种文化生动的讲解,理论与实践结合🐗,我不仅对这些文化有了深入的了解🕟,对这些文化的联系有了大致的分析方向🆎,更对脚下生活的这片土地多了几分热爱与敬畏之心。

顾依琳👨🎨:历史的遗迹映射出的是古人伟大的创造和智慧,人类走出大山⛹🏻♀️,建设家园,回头又在喧嚣中寻找静谧,我们眼前的这些历史遗迹虽沉默不语,却让我们慢下脚步聆听历史,闭口不言,也能让我们躁动的心,在这一刻沉淀下来。

王文珏:从山川到海洋的实习,让本科3年许多书本中枯燥晦涩的知识生动的展现在了我们的眼前,这就是地理的魅力吧,以天地为书卷,把论文写于大地之上。

徐慧菁:每一次来到这样的场馆总是会为古人的智慧所叹服,人类是一个富有创造性的物种,而华夏民族创造的灿烂历史则是人类史上不可磨灭的灿烂瑰宝。

黄天翊🧤:进入良渚博物馆后🚶♂️➡️,我被展厅中的展品所吸引。它们生动地展示了良渚文化的独特之处,包括陶器🎱、玉器🔵、青铜器等。通过观看这些展品,我更加了解了良渚文化的发展历程和特点。

牛昊清:参观了这些场馆之后👵🏼,我精神仿佛得到了新的提升🔧,古人的智慧依然能够在某些方面点醒我的灵魂,也许这就是地理历史的魅力吧🪡。

古玥✅:通过参观河姆渡遗址🎅🏻,了解到了河姆渡人当时的生活环境🧑🏻🎓🦥,衣食住行。也感受到了几个古文明之间的承接,以及他们之间的相似性与差异性💇🏼。并且了明白河姆渡文化不是孤立发展的,处于同一时期的几个古文明之间也存在着交流与融合。

人类文明的发展仍在延续👩🏿🔬,地师1班同学们的探索也永不止步………

供稿:2020级地理科学(师范)1班